刘再复系列访谈之一 否定五四和八十年代是文化大倒退

发布日期:2015-11-12

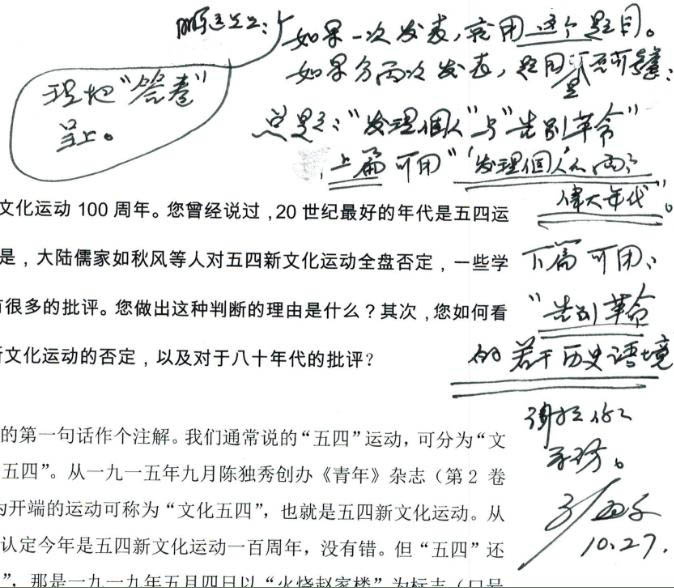

导语:适值新文化运动百年,凤凰文化通过任教于香港科技大学的刘剑梅教授,联系到其远在美国科罗拉多的父亲、著名学者刘再复,围绕“启蒙、革命、文学”进行了一次仓促、粗陋而又意犹未尽的独家访问。再复先生对于采访极为认真,不仅拉来了老友李泽厚共同参与,还亲笔致谢采访者并附上自己对于标题的建议。

刘再复,这是一个在一九八零年代“文化热”潮流中熠熠生辉的名字。他以一部批判“四人帮”的《横眉集》开启了浩劫之后对科学、民主、自由的个人反思;在那个拨乱反正、重提启蒙、激情理想的时代里,他提出“性格组合论”和“文学主体性”,将“人”的概念重新拉回到文学的核心位置,掀起了全社会的大讨论,时至今日他依然认为自己的观点是为了重新赢得人的基本权利;从早年研究鲁迅美学思想,到国内第一个开始系统研究高行健创作,他也始终把知识分子的独立性放在首位。

与那个时期所有灵魂复苏的知识分子们一样,刘再复用自己的勤奋和勇气弥补着“十年无成”的历史缺憾,又凭借着天生的才气和深刻的思索,一跃成为彼时文化界的风云人物。他自己曾坦言:“在八十年代的变革大潮中,我是潮流中人,是‘弄潮儿’。处于40岁前后的中青年时代,充满生命激情,觉得可以开点新风气。”而关于那个时代,他对凤凰文化说:“八十年代,又是启蒙岁月。其启蒙的主题乃是‘文化五四’主题的继续,即重新肯定个人,重新肯定自我,重新呼唤人的尊严与价值。八十年代是反省反思的年代。反思什么?反思文革把‘人间’变成‘牛棚’,把个人要求变成罪恶。”他将五四与八十年代称为“发现个人”的两个伟大年代,提及当下大陆部分人对这两个时代的批评和否定,他不无愤怒地向凤凰文化表示:“大陆的儒者们否定五四和批评八十年代,其逻辑结果就是否定个人,包括否定个人的权利、个人的自由、个人的独立精神和个人的世俗生活。历史将证明,目前在大陆兴起的崇儒尊孔思潮和过度颂扬传统及否定五四与八十年代等思潮,乃是逆潮,甚至可以说,这是文化层面上的大倒退现象。”

一九八八年时,刘再复受邀参加诺贝尔文学奖的颁奖,成为瑞典文学院邀请参加典礼的第一位中国文学学者。这一次远行,让他看到了更多,也想到了更多。一年之后,刘再复辞去社科院文学研究所所长等职务,去国离乡,开始了“漂泊者”的生涯。在美国,他与海外学人余英时、夏志清、李欧梵、王德威等人交好,彼此之间产生了不少友谊和思想的火花;他还游历了二十几个国家,不断丰富着自己的阅历和思索,并将其转化为学术论著、漂流手记、随感散文、通信笔谈各种不拘形式的思想结晶。

一九九五年,刘再复与同样旅居美国的老友李泽厚携手出版长篇对话录《告别革命》。这对叱咤中国八十年代思想史的“双子星”再一次爆发出巨大能量,其“告别革命”的宣言就像一声惊雷炸响了整个华人知识界甚至政治层面,无论认同还是否定,任何人都无法忽视这一观点和理论的存在。出版二十年,这本书成了改良、革命与近代化等相关学术课题中绕不开的经典,而刘再复特别向凤凰文化强调:“我们的《告别革命》只是在‘阶级斗争’和‘阶级调和’这两种基本方式上作出选择,即认为阶级、阶层矛盾永远都会有,但选择‘阶级调和’的办法比选择‘阶级革命’办法好。我们的告别,并不是否认它的历史正义性,而是认为这种性质的革命,不应当成为历史的唯一选择,即不是历史的必由之路。我们要告别的是法国式的暴力革命,而非英国式的‘光荣革命’。”

“告别革命”之后,刘再复又进一步开掘出“返回古典”的文化思路。原本从事现当代文学研究的他,把目光延伸至古典名著:他将《红楼梦》誉为中国文学圣经,不仅把《红楼梦》作为审美对象,更当作生命感悟和精神开掘的对象;他重读《水浒传》与《三国演义》,基于民族人性和国家历史角度展开“双典批判”,意在呼唤至真至善至美的国人心灵和民族文明,他对凤凰文化说:“迄今为止,中国已到处都是‘三国中人’和‘水浒中人’。中国教育的目标之一,就是要杜绝中国继续繁衍‘三国中人’与‘水浒中人’,这两种人越少,中国就越文明。”

当然,刘再复也没有放弃对现当代文学的关注。早在莫言获得诺贝尔文学奖之前十多年,刘再复就对其作品做出过高度赞赏,他认为在当代中国作家中没有一个像莫言这样有着强烈的生命的“血气与蒸气”,莫言是“黄土地上的奇迹”。他告诉凤凰文化,在他心中高行健和莫言是当代文学最重要的作家之一、二,他们都冲破“法执”即主义执而进行个人化的写作,能冲破“主义”法执,对于中国作家特别重要。

去国二十余载,刘再复始终不曾停止对中国的观察和思考,就像他始终不曾改变的福建乡音。并且由于“他乡观照”的间离性,刘再复的所思所述都获得了更多的客观性和独到性。2004年,作为香港城市大学教授的刘再复首次回到大陆,到广州进行学术演讲,引起国内知识界极大轰动,成为了当年的文化公共事件之一。一时间,“刘再复热”被再度提起。

如今,已逾古稀的刘再复更喜欢沉静在自己于美国科罗拉多的“象牙之塔”,每天潜心读书、写作和思考,他自己曾说:“跟野兔、松鼠、太阳的关系,大于人际关系。”

(提问:张弘,约访、采写:徐鹏远)

凤凰文化:今年是新文化运动100周年。您曾经说过,20世纪最好的年代是五四运动和80年代。但是,大陆儒家如秋风等人对五四新文化运动全盘否定,一些学者对于八十年代有很多的批评。您做出这种判断的理由是什么?其次,您如何看待人们对于五四新文化运动的否定,以及对于八十年代的批评?

刘再复:我想对你的第一句话作个注解。我们通常说的“五四”运动,可分为“文化五四”与“政治五四”。从一九一五年九月陈独秀创办《青年》杂志(第2卷改为《新青年》)为开端的运动可称为“文化五四”,也就是五四新文化运动。从这个意义上说,你认定今年是五四新文化运动一百周年,没有错。但“五四”还有一个“政治五四”,那是一九一九年五月四日以“火烧赵家楼”为标志、以“外抗强权、内除国贼”为口号的学生爱国运动。从这个意义上说,应当是二〇一九年才是五四运动一百周年。

我的确说过,二十世纪最好的年代是五四运动时代和八十年代。因为二十年代和八十年代都是思想最活泼、最开放、最解放的时期。这两个年代,都是启蒙的岁月。原来中国人睡着了,全都在打着愚昧的呼噜,牛马与奴隶的呼噜,突然平地一声雷,一种巨大的声音把中国人唤醒了,于是,中国爆发出灵魂的活力,社会的活力。从此中国从愚昧走向清醒,从专制走向民主,从贫弱走向富强,从古典走向现代,这不是最好的年代吗?“文化五四”的功勋,是发现人尤其是“发现个人”。这个功劳太大了,大到难以描述。如果不是五四的启蒙,如果不是“个人”意识的觉醒,我们一定会像清朝宫廷里的大臣口口声声自称“奴才”,一定会像二十四孝图里的孝子贤孙接受活葬活埋,一定会无条件地像狗一样夹着尾巴做人,一定会在“牛棚”里心安理得,一定会在苏格拉底概念的那个“猪的城邦”里呼呼大睡,也一定会为自己充当工具、机器、棍棒、螺丝钉而觉得理所当然。不知自己是个人,不知自己是自己,不知自己并非“物的存在”而是“人的存在”,结果只能任人摆布,任人吆喝,任人蹂躏,任人宰割。幸而有五四,幸而有人与个体的启蒙,幸而有“个人的发现”,我们才走出了猪狗牛马似的蒙昧。想想这一切,我们怎能否定五四?怎能否定那场伟大的启蒙运动?否定五四,不就是等于否定人自身吗?不就是否定中国人的伟大觉醒吗?

八十年代,又是启蒙岁月。其启蒙的主题乃是“文化五四”主题的继续,即重新肯定个人,重新肯定自我,重新呼唤人的尊严与价值。八十年代是反省反思的年代。反思什么?反思文革把“人间”变成“牛棚”,把“个人”要求变成罪恶。想想八十年代出现的小说:张洁《爱是不能忘记的》、刘心武《爱情的位置》、张弦《爱情被遗忘的角落》等。爱情本是个人的基本权利,本是生活的基本内容,但在文化大革命中被遗忘了,被剥夺了,被罪恶化了。这些小说就是对个人权利、个人自由、个人幸福的呼唤。我们完全可以把八十年代的思想呼唤视为“五四新文化复兴运动”。

你问我如何看待对于五四新文化的否定,那么我可以很坦率地说,这是“沉滓泛起”。鲁迅先生在《二心集》中有“沉滓的泛起”一文,他鞭挞的是国民党右翼和社会的种种保守势力。“在这‘国难声中’,恰如用棍子搅了一下停滞多年的池塘,各种沉滓各种新的沉滓,就都翻着筋斗漂上来,在水面上翻一个身,来趁势显示自己的存在了”。现在的“五四”否定论者也是“趁势”,其所趁的“势”,是多年来康熙、雍正、乾隆这些专制帝王又一个一个通过书籍、银幕、文章重登金碧辉煌的宝座,下边“奴才”们高呼“万岁万岁万万岁”。帝王还乡团甚嚣尘上,国粹还乡团更是无孔不入,有的提倡“三字经”、“弟子规”,有的大写“文言文”,大行跪拜礼,有的干脆主张学校“尊孔读经”,回到袁世凯时代。在这种势头下,否定五四的沉滓,“泛起来就格外省力”(鲁迅语),泛起后自然就可以为专制主义提供理由。

凤凰文化:五四新文化运动与80年代,在思想史的逻辑上有着怎样的内在联系?

刘再复:五四新文化运动重心是反对旧文学、旧道德,提倡新文学——也就是白话文文学、提倡新道德——就是个性解放;八十年代的重心是反省旧观念、旧思维方式,但其启蒙主题,其启蒙逻辑,其启蒙基调,却是完全一致的。两个年代都以“发现个人”,“肯定自我”、个性解放为主题和基本逻辑。

“文化五四”最大的人文发现,是“发现个人”。作为二十世纪的第一个启蒙运动,它的启蒙内容就是告诉中国人:你不是奴隶,你不是牛马,你是人;在此前提下,它又告诉中国人:你不仅是君王的臣子,父亲的儿子,丈夫的妻子。你还是你自己。你有独立的价值,独立的人格,独立的个性,独立的生命。在五四新文化运动之前,中国人并不知道“自己是自己”这一最简单但又是最深刻的道理。我是谁?你是谁?这个最简单的问题并不明瞭。晚清甲午海战之后,中国产生了康有为、梁启超、严复等第一代启蒙家,但那时的启蒙主题是“群”(族群,即民族国家),而不是“己”(个人)。那时的启蒙主题是告诉中国人:世界是弱肉强食的生存竞争场,中国虽是大国但不是强国,再不觉醒,就要灭亡了。那个年代虽然也有唤醒“个人自由”的意识,比如康有为在《大同书》中就有“破家界,为天民”这种个性解放的论述,主张废除宗法家庭制度,梁启超也说这是“大同书”的关键点,严复甚至说过“国贵自主,身贵自由”的话,但这不是时代主题,不是启蒙的基调。直到五四新文化运动,发现“个人”、唤醒个人权利意识与自由意识才成为历史主题、时代基调。

八十年代也是这样的思想逻辑,在这之前,中国人民经历了阶级斗争和文化大革命的年月,在此年月中,我们接受的是“亲不亲,阶级分”、“个人主义是万恶之源”等思想。文化大革命从思想意识上说便是“斗私批修”运动。自私是不好的,但讲“个人”是讲“个体独立”、个体自立、自强、自明、自渡等,而不是讲“利己主义”。那时把“个人”与“私”完全搞混了。我们这一代人,学习雷锋,只接受两个基本意象:一个是“螺丝钉”;一个是“老黄牛”。把自己规定为机器的零件和驯服的工具,完全没有自己,也不敢想到“个人”。这是当代愚昧,现代愚昧。

现在,大陆的儒者们否定五四和批评八十年代,其逻辑结果就是否定个人,包括否定个人的权利、个人的自由、个人的独立精神和个人的世俗生活。孔子本身是伟大的教育家,简单地“批孔”是不对的。孔子也说过“匹夫不可夺志”的话,孟子也讲“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这种个人独立的思想。但是“五四”的反孔很了不起,其反孔乃是针对正统与道统。儒家学说有许多精彩处,我们现在“做人”还需要借助于它。但儒家思想体系未能给物质性个人留下位置,即没有给个人生活、个性自由(如婚姻自由等)与“个体权利”留下空间(只讲某些个体精神人格)。五四新文化运动的先驱者们能够看穿统治中国二千多年的思想权威的根本缺陷,从而揭开反对孔家店的旗帜,为中国人民的身心解放打开了第一个缺口,其功勋绝不在大禹之下。孔子之后,虽然有庄子出现,但庄子的思想重在内心的精神自由,并没有正面揭开“个人价值”和“个体权利”的旗帜。这一点,是到了五四新文化运动才完成的。

五四后的数十年里,由于社会问题太多太重,个人价值又被消灭,“个人主义”成了“万恶之源”。一切都归罪于个人意识的觉醒,这是思想上的大倒退。直到八十年代才纠正其倒退,让个人意识赢得一次复活与复兴。历史将证明,目前在大陆兴起的崇儒尊孔思潮和过度颂扬传统及否定五四与八十年代等思潮,乃是逆潮,甚至可以说,这是文化层面上的大倒退现象。

再复先生致采访者亲笔信

版权声明:《年代访》系凤凰文化原创栏目,未经允许不得转载,版权所有,侵权必究。